Biographie

Menu

Mon aïeule Jeanne Tercafs est une sculptrice belge d’un talent et d’une personnalité fascinants. Formée aux Beaux-Arts à Liège puis à Bruxelles, elle s’installe en 1930 à Paris où elle travaille intensément et expose ses premières oeuvres dans des salons d’Art. Ensuite, un besoin de renouveau artistique et d’aventure l’embarque au Congo belge où elle résidera plusieurs mois. C’est au contact des populations Mangbetu où elle lie de puissantes amitiés qu’elle parvient au sommet de son art en produisant des bustes et têtes de modèles africains de toute beauté qui vont faire sa renommée.

Plusieurs biographies de Jeanne sont disponibles sur internet (notamment sur Wikipédia) mais j’avais à cœur d’en faire rédiger une nouvelle pour ce site. Une biographie qui retournerait aux sources des documents, y compris ceux dont je suis dépositaire, et qui soit aussi rigoureuse que sensible. C’est pourquoi j’ai demandé à l’écrivaine et historienne Patricia Van Schuylenbergh d’en assumer la rédaction. C’est ce qu’elle a fait avec enthousiasme et je l’en remercie.

Enfance

Jeanne Tercafs est née Joanna Margartha Tercaefs le 8 février 1898 à Kerniel, petit hameau de la commune de Borgloon (Looz), aux environs de Tongeren (Saint-Trond). Quelques mois après sa naissance, ses parents, Nicolaas Jozef Tercaefs et Anna Maria Stappers, originaires de Hasselt déménagent à Liège, complètement ruinés. Le père s’engage comme manœuvre pour nourrir une famille qui comptera six enfants. Certains d’entre-eux révèlent dès leur plus jeune âge des dons innés pour les arts, peut-être transmis par leur mère dont deux frères sont artistes-peintres. Julien, l’aîné des enfants, joue plusieurs instruments de musique et sera plus tard ventriloque, sa sœur Bertha danse et fait du mime, quant à Lucien, il deviendra peintre-ébéniste. L’on ne connaît pas les penchants de Léonie et Josette, les sœurs cadettes de Jeanne.

Grâce à des économies péniblement amassées pendant trois ans, Nicolaas ouvre, avec le nouveau siècle commençant, un modeste commerce d’antiquités. Jeanne commence alors à dessiner. Elle a trois ans et sent en elle une Force qui lui est apparue dans un rêve et qui ne la quittera jamais. À onze ans, elle souhaite devenir architecte et développe un goût certain pour les sculptures qu’elle contemple dans l’atelier de son père. À quatorze ans, après avoir recopié un tableau avec beaucoup de talent, Jeanne est inscrite à l’Académie de Liège mais ses parents, peu enthousiastes à l’idée que l’art puisse permettre à Jeanne de trouver un métier stable, la poussent à entreprendre des études en sciences commerciales et consulaires : elle pourra devenir secrétaire d’ambassade. Mais pour assouvir cet appétit de dessin qui la dévore, elle portraiture en cachette des types liégeois. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale change bientôt les perspectives. En 1916, Jeanne suit une formation d’infirmière ambulancière bénévole de la Croix-Rouge au Centre hospitalier français de Liège avant d’obtenir en septembre 1917 son diplôme décerné par la Commission médicale provinciale de Liège. Cette confrontation avec la souffrance humaine aiguise un tempérament courageux et une empathie à l’égard des soldats blessés qui le lui rendent bien. Comment ne pas développer de doux sentiments pour une jeune fille au caractère jovial et bien trempé ?

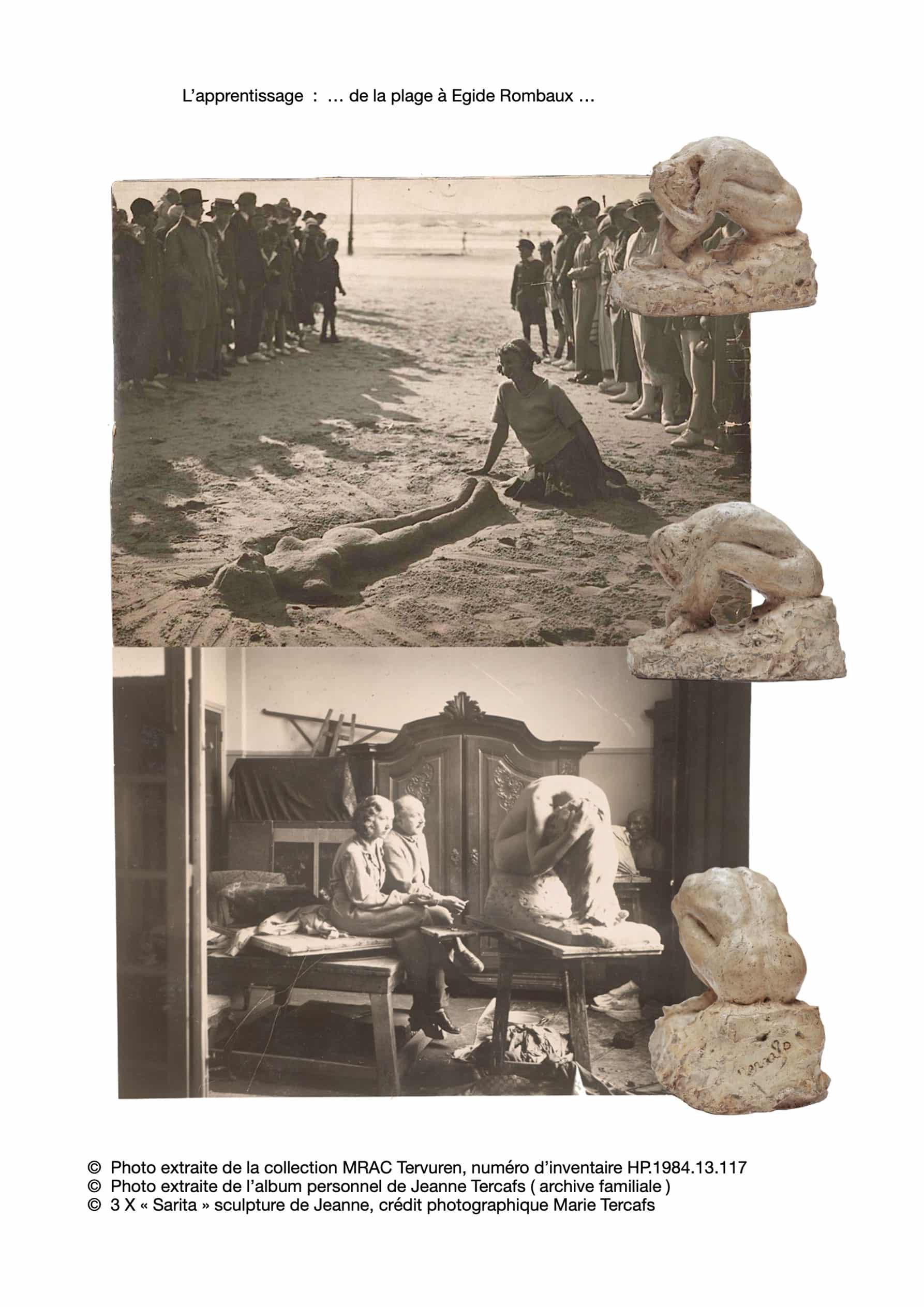

Apprentissage à Bruxelles

À la fin de la guerre, l’appel artistique reprend avec force le dessus. Jeanne profite du mariage de ses deux aînés pour s’émanciper et déménage à Bruxelles où, tout en poursuivant des formations en danse et en cinéma, elle continue à dessiner et se met d’instinct à sculpter. Cependant, les réalités économiques la rattrapent. Jeanne doit travailler pour survivre et n’exerce son art que durant ses rares loisirs. Hormis un bref séjour à Nice début 1920 et, quelques années plus tard, en Grande-Bretagne où elle est sans doute accompagnée du baron de Fierlant, son fiancé de l’époque, ses rares moments de joyeuse insouciance se passent à la mer du Nord et au Bois de la Cambre, entourée d’amies et de chiens. En 1921, elle reçoit un Premier Prix « spécial Dames » pour un moulage de sable à la mer du Nord qui représente une jeune femme nue qui semble dormir allongée sur le sol. Le sculpteur Paul Du Bois, l’un des fondateurs du mouvement d’avant-garde des Vingt (qui deviendra La Libre Esthétique) reconnaît son talent. Jeanne s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles où elle suit les cours du soir de son maître, à une époque où les femmes qui la fréquentent sont essentiellement des modèles et non des étudiantes reconnues par leurs pairs. En 1929, le successeur de Du Bois, Égide Rombaux, lui-même ancien élève du bouillonnant Jef Lambeaux, autre membre des Vingt, marque Jeanne de son empreinte. Étudiante assidue, elle perpétue un académisme convenu et traditionnel mais à l’instar de son professeur, Jeanne attache une grande importance aux compétences techniques et à la sculpture d’après nature. À la fin des années 1920, Jeanne va pourtant vivre une période plus sombre où ses activités sont brutalement freinées par deux accidents successifs (brûlée lors d’un incendie puis renversée par une voiture automobile) qui la mettent au repos forcé durant de longs mois. Cette épreuve financière s’accompagne du début de la crise économique qui ébranlera les années 1930. Jeanne doute de pouvoir reprendre sa formation académique qui dure sept ans, d’autant plus que certains de ses professeurs et soutiens ont quitté l’institution. Elle veut aussi échapper à certaines hostilités et aigreurs.

Séjour à Paris - Expositions dans les Salons parisiens

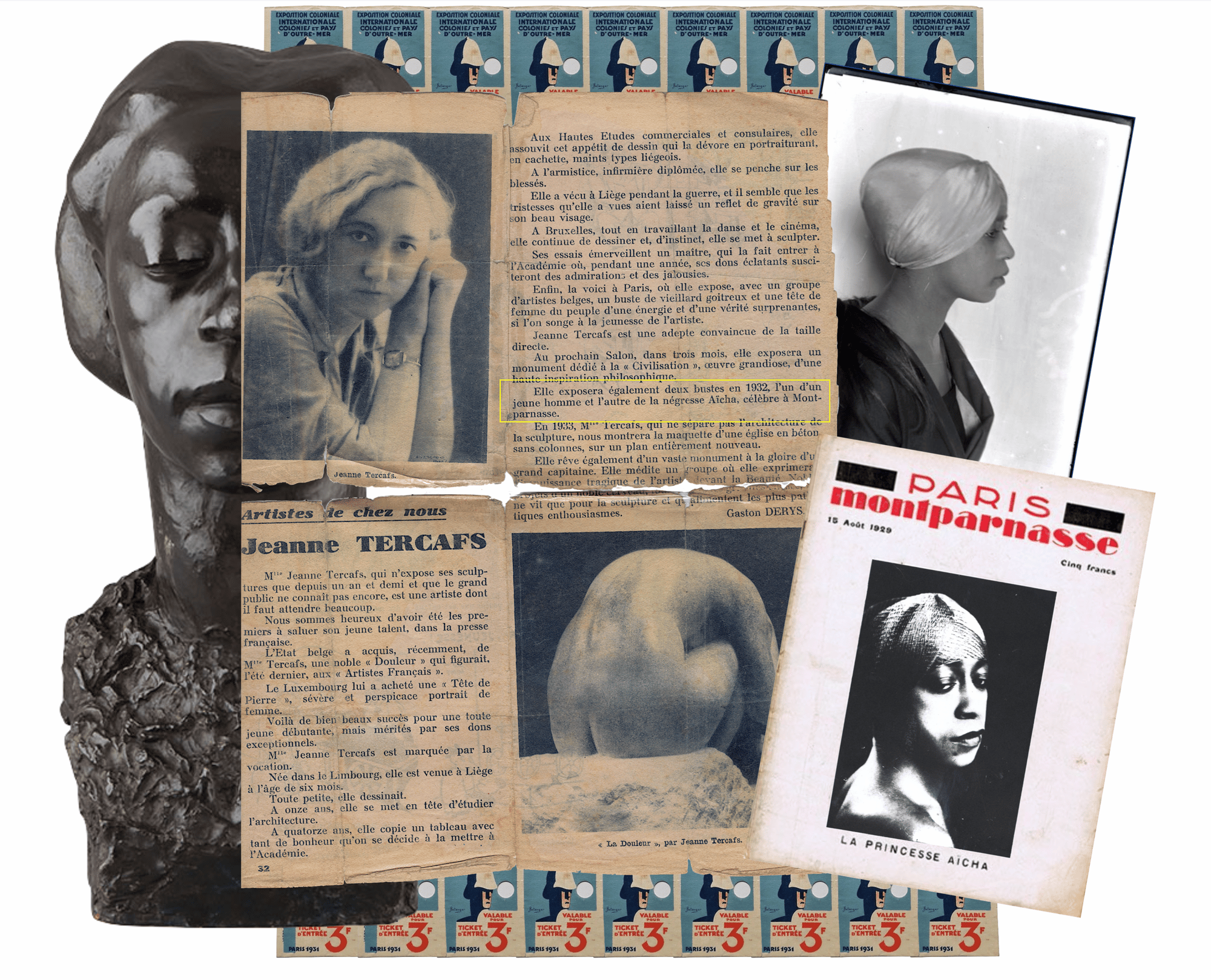

Après l’été 1930, Jeanne rompt tous liens avec sa famille et décide de partir à Paris où beaucoup d’artistes l’avaient précédée. Elle veut respirer et prendre liberté et autonomie. La capitale française est alors l’épicentre du monde artistique et culturel de l’Europe et Montparnasse, en particulier, le lieu de l’avant-garde. Elle loge d’abord rue Contentin, à proximité de sa gare avant de déménager en 1933 à Arcueil, au sud de Paris, dans un quartier plus populaire et loin de l’effervescence parisienne. Elle travaille avec assiduité et ne pense qu’à sa vocation dont elle sacrifice beaucoup pour trouver son propre mode d’expression et se faire connaître parmi des femmes artistes qui sont encore trop souvent ignorées ou laissées pour compte. Adepte de la taille directe, elle va exécuter ses œuvres dans l’enthousiasme et la douleur de ciseler la pierre avec ses doigts meurtris. Mais rien ne l’arrête.

Le 20 novembre 1930, quelques mois après son installation, elle est invitée au Salon Belge de la Galerie Fernand Windels où elle figure comme seule femme parmi ses compatriotes masculins. Elle y expose deux bustes, Le Goîtreux et Femme du peuple, œuvres pour lesquelles elle reçoit une première reconnaissance officielle de la part des critiques d’art. Elle commence à fréquenter les Salons artistiques qui représentent les grands rendez-vous annuels de la capitale et permettent à Jeanne de se faire un nom et de rencontrer des personnalités en vue lors des vernissages. Elle est positivement évaluée au Salon des Artistes Français qui avait déjà présenté les sculptures de Camille Claudel et plus récemment, celles d’Anna Quinquaud, fille de Thérèse Caillaud, une autre élève de Rodin, et dont les œuvres reflétaient ses voyages d’études dans les colonies françaises d’Afrique sub-saharienne. Pour les artistes contemporains, ce Salon est important car ceux qui y figurent acquièrent la notoriété nécessaire pour accéder à des bourses ou disposer de meilleurs revenus. Jeanne y reçoit une médaille d’or en 1931, récompense suivie de deux achats importants par les gouvernements français et belges : respectivement une Tête de Femme pour le Musée du Jeu de Paume et une Douleur. Le journaliste et critique Gaston Derys, à l’affût de jeunes talents à découvrir, ne croit pas se tromper en prédisant qu’elle ira loin car elle possède « l’étoffe d’une grande artiste » : « Jeanne Tercafs est marquée par la vocation. Un dieu habite en elle et guide ses mains ».

Jeanne est attirée par la statuaire monumentale. Son œuvre Le Phare (1932), d’une hauteur de six mètres se voit cependant refusée par le Salon des Artistes Français qui la juge trop moderne. En 1933, elle la présente alors au Salon des Indépendants en tant que projet de monument intitulé La Civilisation, puis l’année suivante, deux nouvelles sculptures, d’une force et d’un tact infiniment rares, montrent toute l’étendue de son talent. La première, Maternité, est une œuvre où Jeanne exprime « ce qui a de plus violent dans son tempérament » affirme le critique d’art belge Gaston-Denys Périer qui est impressionné par les travaux de cette « toute jeune fille…avec une énergie et une vérité surprenante » ; elle aboutira à la Maternité Reine Astrid à Charleroi, probablement par l’intermédiaire des architectes belges Marcel Leborgne et Raymond Vanhove qui exposeront leurs travaux à l’Exposition internationale de Paris en 1937. La seconde, intitulée Silence, est un projet de monument funéraire, qui n’est pas sans rappeler l’un des chefs-d’œuvre de Julien Dillens, Le Silence de la Tombe (1897) et témoigne d’une sensibilité très aigüe et d’un sens admirable de la composition tout en restant dans la sobriété. Jeanne participe également au Salon d’Automne (1933 et 1939), fondé par Franz Jourdain, architecte et critique d’art belge naturalisé français qui, sensible à la situation matérielle et au statut social délicat de certains artistes, soutenait ainsi leur travail, celui des jeunes et les femmes en particulier. Jeanne se trouve dès lors sur le devant de la scène avec plusieurs articles de presse élogieux. En 1935, elle réalise encore deux œuvres de commande : un projet de monument commémoratif pour la Première Guerre mondiale, Yser où se détache des flancs d’un énorme lion, symbole des Flandres, le couple royal Albert et Elisabeth en uniformes de soldat et d’infirmière, ainsi qu’une Piéta destinée à figurer au couvent des Dominicains à Bruxelles. Selon les critiques, elles ne possèdent toutefois plus la force et l’expressivité de ses travaux précédents.

Intérêt pour l’Afrique

Lors de son séjour français, Paris est devenue une capitale « africaine », marquée par une atmosphère de négrophilie stimulée par la découverte des arts africains, le jazz, la naissance de personnalités singulières telles que Joséphine Baker. En 1931, l’Exposition coloniale du Parc de Vincennes qui se propose de promouvoir l’empire français dans les Outre-mer attire la grande foule. Comment Jeanne a-t-elle pu nouer un contact avec son commissaire général, le maréchal de France Hubert Lyautey reste une énigme. On peut penser que sa ténacité a payé. Toujours est-il qu’ils nouent des liens d’amitié, stimulée par une correspondance suivie entre 1931-1934. En 1932, Jeanne réalise son buste tandis qu’il l’aide à prolonger son séjour à Paris et régler la situation d’une jeune guadeloupéenne. Lors de cette Exposition, elle y découvre des artistes africanistes belges tels que Henri Kerels, Pierre de Vaucleroy, Fernand Allard l’Olivier ou Arthur Dupagne, mais aussi des artistes féminines comme Anna Quinquaud. C’est peut-être durant cette exposition que Jeanne fait la connaissance de Gaston-Denys Périer, grand promoteur et vulgarisateur de l’art congolais, qu’on appelait « art nègre », et des artistes africanistes. Cette exposition et ses relations avec Lyautey exercent une influence prépondérante sur Jeanne. En 1932, elle réalise La Mûlatresse, œuvre en pierre réalisée d’après le modèle d’Aïcha Goblet, une jeune danseuse et actrice belgo-martiniquaise qui s’est fait connaître comme la « Vénus de Montparnasse » en se produisant sur les scènes avant l’arrivée de Joséphine Baker et de sa Revue Nègre et qui posait pour les artistes immigrés de l’Ecole de Paris. Cette œuvre importante, exposée en 1933 au Salon d’Automne sera acquise par Lyautey qui en fera don au Musée des Colonies (connu ensuite comme Musée de la France d’Outre-mer dès 1951, puis Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie) et fait maintenant partie des collections du Quai Branly.

En 1934, Jeanne se remet pourtant fortement en doute. Elle est arrivée au bout de ses ressources et craint que son art subisse un « arrêt mortel » car le travail d’atelier ne lui permet plus de progresser. La perspective terrible de tomber dans le gouffre encombre ses pensées. Pour se sortir de ce pas fatal, Jeanne doit se régénérer. Le moment est propice pour débuter une nouvelle étape de sa carrière et le continent africain lui tend les bras, comme il l’a fait pour Anna Quinquaud et d’autres africanistes belges. En découvrant par hasard un ouvrage sur les Mangbetu, probablement celui rédigé par le botaniste et ethnologue allemand Georg Schweinfurth qui a exploré leur territoire situé dans la région de l’Uele et qui fait alors partie du territoire septentrional de la colonie belge (Au cœur de l’Afrique. 1868-1871. Voyages et découvertes dans les régions inexplorées de l’Afrique centrale et Artes Africanæ 1875), Jeanne se sent profondément attirée par ce peuple « étrange, beau, élégant » qui maîtrisait aussi plusieurs formes d’art que des hypothèses d’alors faisaient remonter à l’Égypte ancienne. À l’époque où Jeanne découvre cet ouvrage, les images d’une Afrique plurielle, à la fois authentique et sur la voie de la modernité modifient sans aucun doute son regard. Elle aspire à une recherche formelle d’expressivité qui s’allie à une volonté de pureté et d’authenticité symbolisées par un « primitivisme » qui interroge le rôle de l’inconscient dans la création. L’image de la femme Mangbetu, en particulier, montre une Afrique sublimée, telle qu’elle transparaît aussi dans les expositions et les productions visuelles plus récentes, photographies et films en particulier. Par ses contours reconnaissables (crâne allongé, coiffure caractéristique, allure royale), elle fascine et devient la métaphore d’une Afrique sexualisée et féminisée, porteuse de mystère et qui réfère aux reines réelles ou imaginaires de l’Égypte ancienne et de l’Atlantide, telles que Néfertiti et Antinéa. Son projet de voyage dans l’Uele, dont elle fait part à Lyautey peu avant le décès de ce dernier, naît de ce qui constitue pour elle une véritable révélation.

Comme en France pour ses colonies, la Belgique octroie depuis peu des bourses de missions à l’intention d’artistes professionnels qui souhaitent enrichir leur art au contact du Congo. Jeanne s’adresse au ministère des Colonies pour obtenir pareille bourse. Elle est soutenue dans ses démarches par Jules Destrée, ancien ministre socialiste des Sciences et des Arts, grande figure des milieux culturels wallons et président d’une nouvelle Commission pour la Protection des Arts et Métiers indigènes (COPAMI) créée en janvier 1935 et dépendante dudit ministère. Dans ce cadre, Jeanne reçoit un subside de 9 000 francs belges alloué par le ministre des Colonies et celui de l’Instruction Publique pour étudier les origines de l’art « Mangbetu » et collecter les plus beaux spécimens de cet art. Ce séjour va également lui permettre de travailler ses œuvres personnelles qui pourraient faire l’objet d’une exposition à son retour.

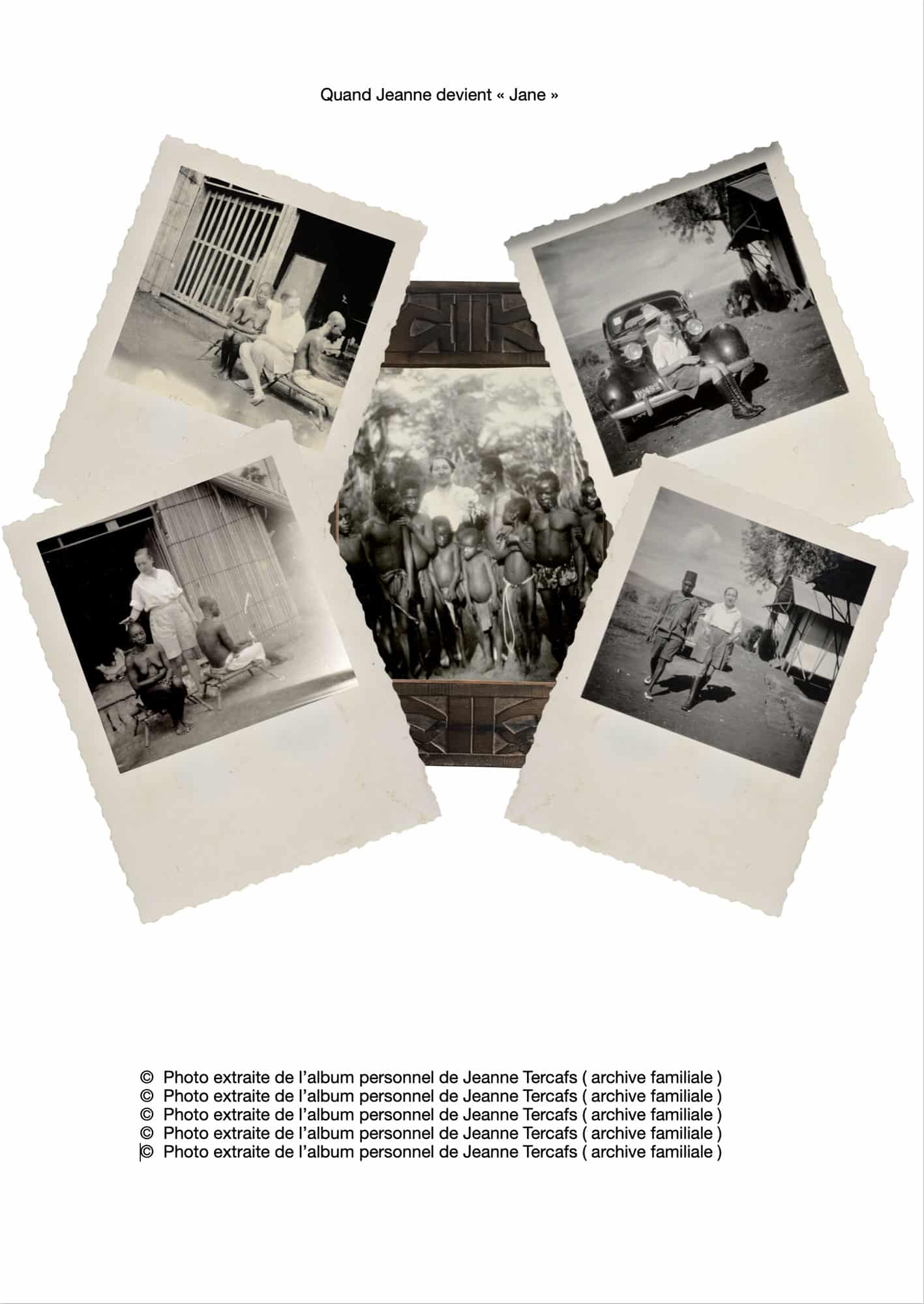

Voyages au Congo

Jeanne embarque à Anvers le 8 février 1935 au bord de l’Anversville pour un voyage maritime de plusieurs semaines et un séjour dans l’Uelé qui allait se poursuivre jusqu’en mai 1936. Avant son départ, elle suscite l’attention de la presse belge car c’est la première fois qu’une artiste féminine reçoit une bourse et voyage seule au Congo, une exception pour une jeune fille qui ne va rejoindre ni sa famille ni son fiancé. Les journalistes évoquent sa personnalité franche et fièrement originale. « Le Congo, c’est le pays des sculpteurs ! », s’exclame l’artiste qui souhaite autant y renouveler son art « au contact de la nature primitive » qu’y trouver des formes humaines « en pleine liberté » et découvrir, dans le travail des maîtres, les « preuves de leur imagination constructive ». Après un long voyage en chemin de fer entre Matadi et Léopoldville puis par le fleuve jusqu’à Stanleyville et par la route à travers la forêt équatoriale, elle s’installe dans un gîte d’étape à Matari, aux environs de la ville en construction de Paulis où elle est accueillie par les membres d’une des chefferies formant le groupement « Mangbetu », la chefferie Yogo. Complètement et volontairement isolée de tout contexte colonial et de tout rapport avec les Européens sur place, Jeanne tente de vivre en osmose avec cette population en se rapprochant d’eux par le biais des femmes et des enfants. C’est aussi en tant que femme qu’elle gagne leur confiance et leur amitié, puis celle des chefs et des notables du village et peut observer les manifestations familiales, rituelles et spirituelles et les étudier en y prenant part. Elle jouit ainsi d’une grande liberté de mouvement car, contrairement à l’administration coloniale, elle n’exerce sur eux aucune contrainte, ni en prestation, ni en impôt.

Jeanne envoie à Jules Destrée des rapports sur l’évolution de sa mission et sur la situation de l’art et de l’artisanat local en visitant plusieurs chefferies où elle rassemble des objets (petites armes, pots, chapeaux, chaises en vannerie), tout en souhaitant que la Copami s’engage à interdire l’enlèvement ou l’exportation de ce type d’objets en Europe. Elle est aussi très critique à l’égard de la colonisation. Comme l’indique bien Sabine Cornelis, Jeanne évoque une problématique déjà évoquée par plusieurs de ses contemporains, « le contraste entre un jardin d’Eden africain et la corruption d’une civilisation occidentale aux effets destructeurs tant sur le plan humain que sur celui de l’art ». Jeanne considère, en effet, que le Congo doit être protégé comme un musée vivant et qu’il y a nécessité d’y développer les arts appliqués. Elle jette un regard très engagé sur certaines réalités coloniales dont elle craint l’imprégnation par imitation de l’influence occidentale, notamment par les missions religieuses et de nouveaux ateliers d’art, sur une création artistique africaine qui se voudrait « pure ». Elle compare les colonisateurs à une « horde de barbares. Ils ont le droit de nous détester. Agissez, Monsieur Destrée, ce territoire des Mangbetu est devenu un bagne immense », surtout par suite de la mobilisation des hommes valides pour la culture du coton par l’État. Afin de sauvegarder et de pérenniser leurs savoir-faire traditionnels, elle lui propose de créer un réseau d’écoles d’artisanat indigènes dans toutes les chefferies sous sa direction en tant que directeur-inspecteur, lui permettant d’organiser à sa guise une communauté d’artistes et d’avoir des facilités matérielles pour créer une fondation où seraient organisés des expositions, des concerts, du théâtre. Pleine d’ambition et très sûre d’elle, elle pense aussi mettre sur pied un projet de propagande touristique sur une grande échelle sous la forme d’un film dédié aux manifestations de la vie des Mangbetu, conjoint à un ouvrage et une exposition organisée par l’Etat belge, en collaboration avec des circuits de transport dont elle pourrait bénéficier pour poursuivre ses travaux et ses recherches. Destrée refusera ce vaste projet avec bienveillance ainsi que son idée plus délicate de présenter un village Mangbetu lors de la future exposition de Vincennes en 1937.

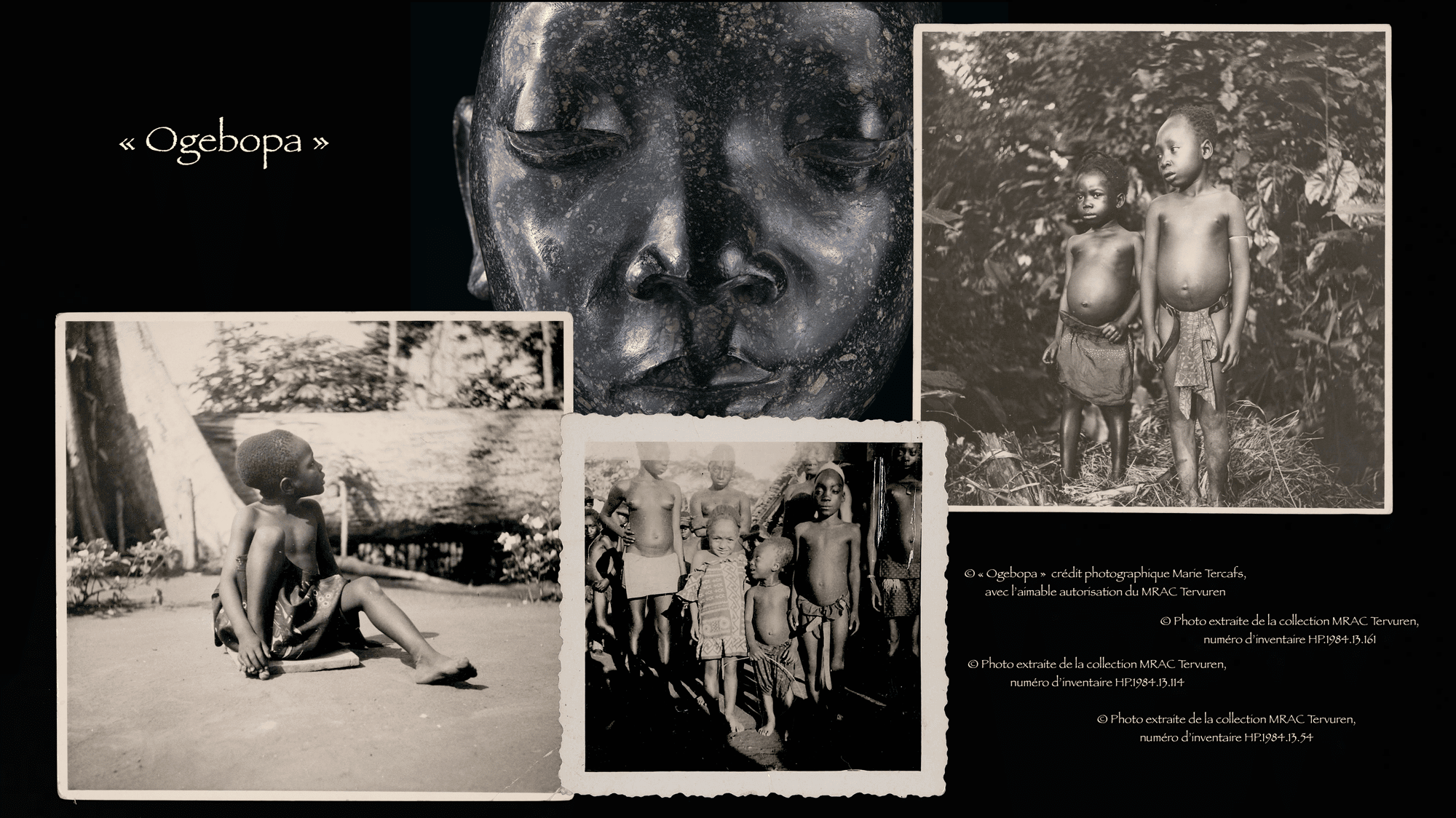

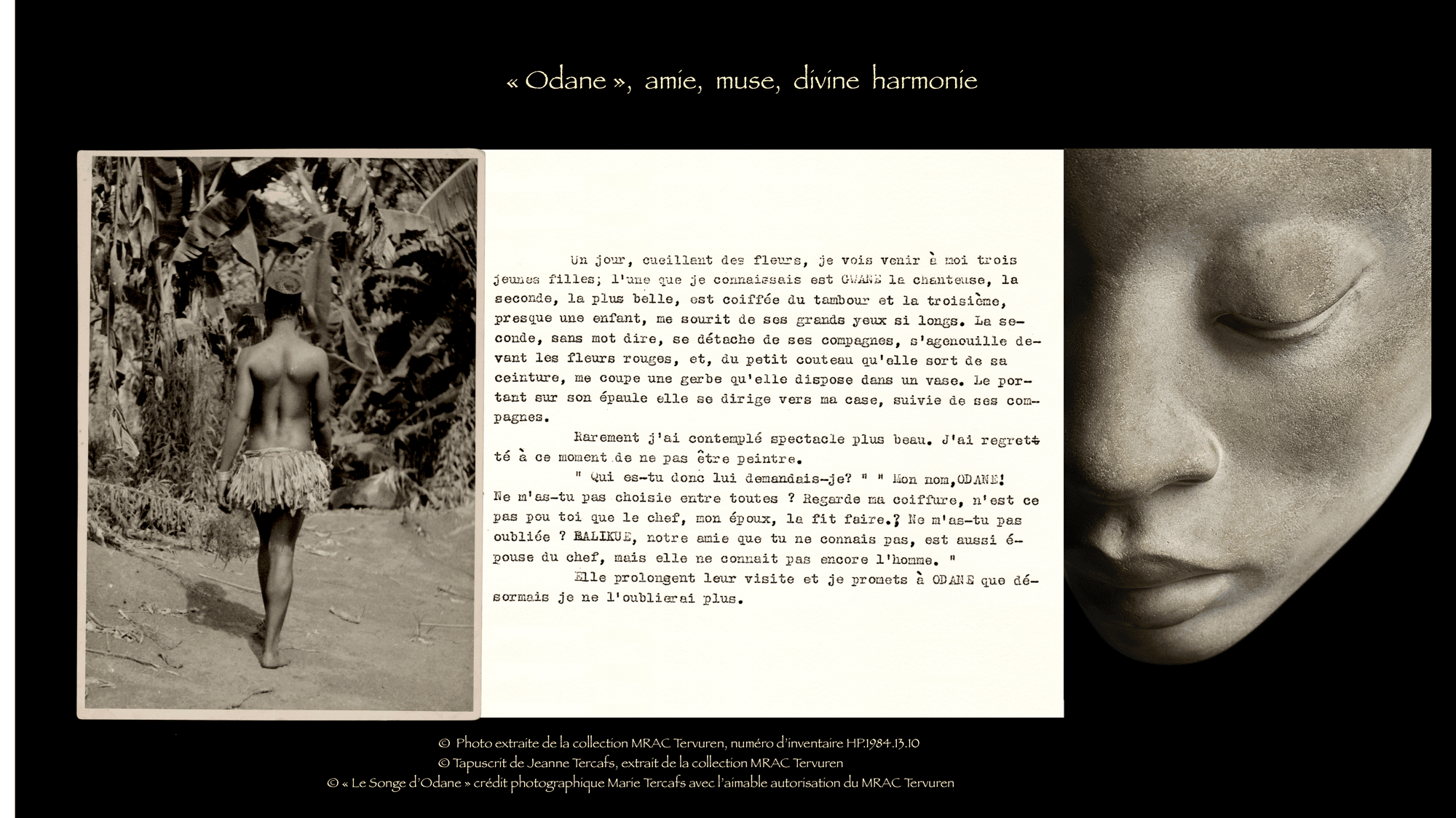

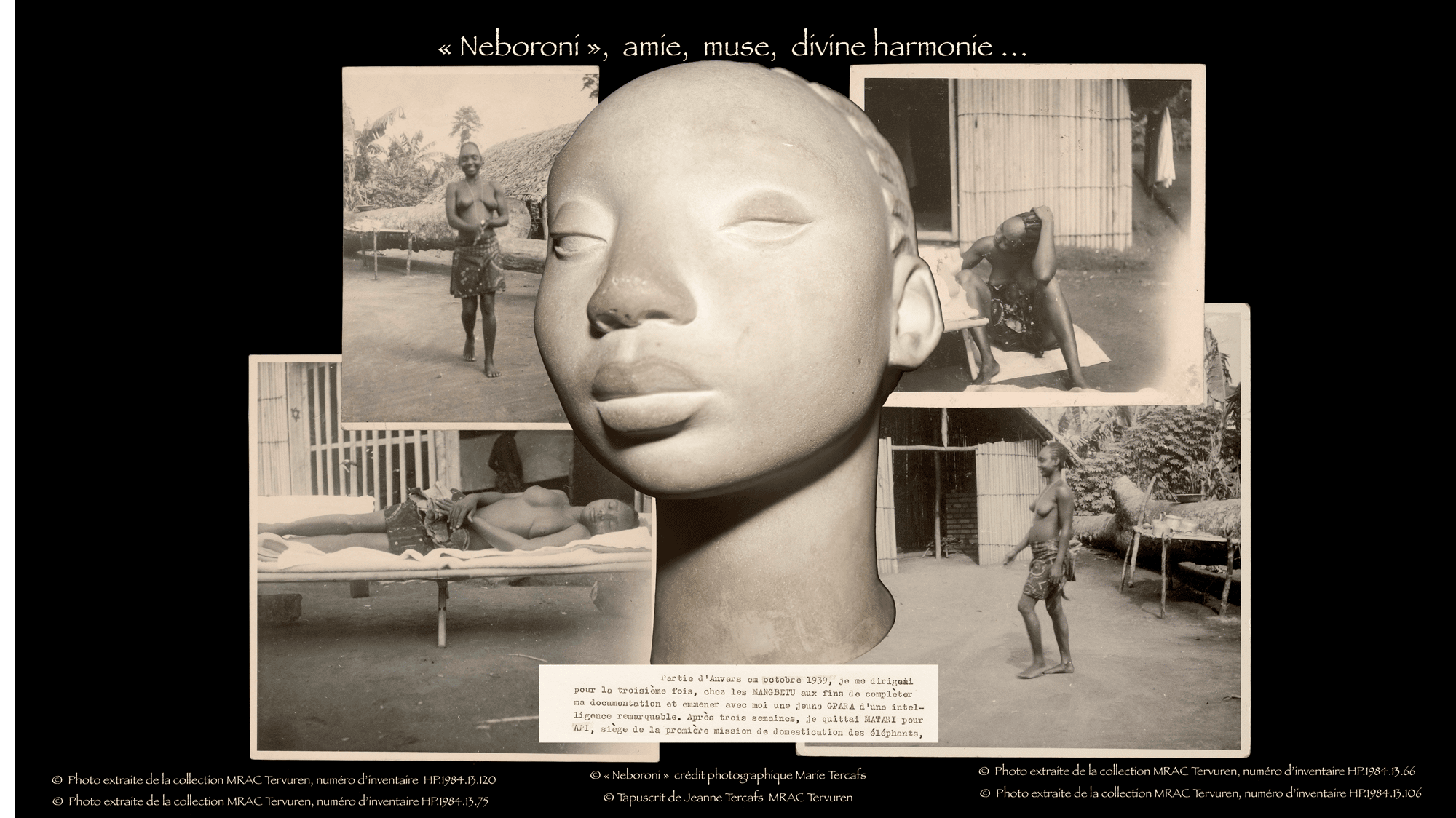

Pour l’exécution de ses propres œuvres, Jeanne choisit ses modèles parmi les plus belles jeunes femmes de la cour royale de Niapu, le chef souverain des Medje-Mangbetu et de son harem : Odane, fille du prêtre d’Atoro et descendante d’une ethnie dont provient Niapu ; Peta, l’une de filles du chef, qui l’aide aussi à apprendre le bangala, langue véhiculaire dans la région, Neboroni ainsi que plusieurs jeunes hommes, femmes et des enfants des populations Yogo, Medje et P’hala comme Ogebopa ou non identifiés mais tous choisis pour leur beauté formelle. Elle dessine ses modèles, les photographie, travaille la pierre et la terre qui deviennent bustes et têtes sur pied, martèle le bronze pour en faire des bas-reliefs ; elle rectifie souvent ses œuvres sur les conseils avisés des membres de la communauté. À leur contact, elle se sent moralement purifiée et son art s’en ressent. Cependant, les débuts de son travail sont marqués par des obstacles et des froissements, provoqués par son manque d’expérience et de connaissance des coutumes et des croyances locales, notamment pour se procurer de l’argile. La réalisation de ses œuvres se heurte à des problèmes techniques car les matières premières sont très pauvres et Jeanne doit utiliser des petites languettes de bambous pour sculpter car ses propres outils sont contraints par un kaolin sablonneux et rempli de petites pierres. La présence d’une femme blanche au sein de la chefferie et l’intérêt qu’elle porte à certaines femmes du harem pour devenir ses modèles alimentent aussi des jalousies internes entre les épouses du chef, notamment de Peta envers Odane, l’un de ses modèles favoris et envers Balikue, l’une des épouses de Niapu qui n’est encore qu’une enfant. Et le drame survient. Balikue meurt empoisonnée devant Jeanne lors d’une danse rituelle où la jeune fille lui témoigne son affection quasi filiale. Marquée par cet événement où elle ne peut qu’assister, impuissante, à l’agonie de son amie, Jeanne va livrer un compte rendu précis de cet événement douloureux et du rituel funéraire qui le suit. Par peur des représailles, elle se protège durant deux semaines avec un pistolet sous son oreiller. Face à ces réalités violentes, l’espoir de Jeanne s’effondre quelque peu. De surcroît, les comportements inhabituels de la part de cette femme blanche contribuent à la rendre impopulaire parmi les coloniaux dont certains la calomnient à tort, la considérant comme une aventurière inconvenante qui met en danger « le prestige de la race européenne ». Si elle est lavée de tout soupçon par une enquête administrative interne, l’on indique cependant que l’épuisement rapide de ses ressources financières, son mode de vie sobre et l’usage de matériels réduits à leur plus simple expression, ne représentent pas les signes d’un statut décent et peuvent susciter de la perplexité auprès de la population autochtone.

Jeanne continue cependant à travailler et visite également plusieurs populations pygmées (Basa, Bali, Biri, M’vo, Kere) auprès desquelles elle recueille des premières informations sur les rites et vestiges sacrés. Au cours de l’une de ses randonnées occasionnelles, elle remarque aux environs d’Api, emplacement d’une ancienne station de domestication des éléphants installée là par le capitaine belge Jules Laplume, des blocs de pierre de grandes dimensions dont la forme et la disposition semblent témoigner une facture humaine ; elle n’en fait cependant aucune description détaillée. Par manque de moyens, elle renonce à poursuivre son voyage vers l’Ituri et le Kivu mais espère néanmoins se rendre au Ruanda pour y entreprendre de nouveaux travaux pour son compte et celui de la COPAMI. En mars 1936, désespérée par ses efforts et des humiliations constantes et sans plus d’argent, elle se voit contrainte de mettre en hypothèque à un résident de l’Uelé sa principale œuvre pour une valeur de 800 francs. Celle-ci arrivera en Belgique « en morceaux », comme ce sera également le cas de plusieurs autres œuvres, notamment à cause de la friabilité de l’argile employée, de problèmes de conservation et de transports précaires. Dès cette période, Jeanne fait appel à la haute protection de la reine Elisabeth de Belgique, amie des artistes, sculptrice et passionnée d’égyptologie, lui demandant de lui confier la direction d’une mission archéologique qui confirmerait que les Mangbetu sont bien les descendants directs des grands pharaons car elle a trouvé partout « des hiéroglyphes et des traces de leur exode tandis que leurs traditions et religions sont restées intactes ». Le comte Guillaume de Hemricourt de Grunne, Grand Maître de la Maison de la Reine, devient l’intermédiaire épistolaire entre Jeanne et la reine. Il le restera jusqu’en 1943, tout en lui témoignant des sentiments bienveillants. La reine souhaite que Jeanne lui transmette une note et des photos afin que le Palais puisse les soumettre pour avis à des organismes susceptibles de lui confier cette mission. Jeanne insiste auprès de la reine pour lui confier cette œuvre « profondément humanitaire » qui permettrait de « redresser cette race intelligente et saine ». De retour à Paris et sur les conseils de de Grunne, elle rencontre à Bruxelles Jean Capart, égyptologue éminent et directeur des Musées royaux d’art et d’histoire et Victor Van Straelen, directeur du Musée des Sciences naturelles de Belgique. Tous deux considèrent que ses hypothèses imaginatives laissent à désirer car elle ne possède aucune formation scientifique et n’a utilisé aucune méthodologie digne de ce nom. C’est surtout son côté passionné et exalté qui semble les déstabiliser. Jeanne fait à Capart l’effet d’une « aventurière, un mot qui n’est pas nécessairement péjoratif, mais qui implique cependant beaucoup de réserves ». Cependant, Jeanne peut compter sur l’appui de quelques mécènes dont Félicien Cattier, brillant juriste et membre éminent de plusieurs sociétés coloniales et scientifiques, qui lui achète l’une de ses œuvres Enfant Medje, même si ce dernier reconnaît également que l’enthousiasme de Jeanne prend le pas sur son « bon sens ». Cette réserve est aussi formulée par plusieurs membres de l’Institut royal colonial belge, à l’exception d’un autre de ses mécènes, le colonel Alexis Bertrand, qui va tenter de faire reconnaître par le monde scientifique certaines de ses observations ethnographiques et archéologiques. Également membre de la COPAMI où il a probablement rencontré Jeanne, Bertrand est une importante figure du monde colonial, dont les prises de position à l’égard des Africains sont emplies d’empathie pour leurs cultures souvent méconnues et méprisées par les coloniaux. Leur amitié naît de l’échange d’idées communes, attirés par le fait que l’anthropologie peut apporter une meilleure connaissance des populations africaines. Spécialiste de la région où Jeanne a travaillé, il présente à l’Institut quelques notes extraites d’un ensemble plus important réuni par Jeanne intitulées « Quelques aspects des croyances et des légendes des populations du territoire des Mangbetu » (1937). En considérant qu’elle a pu exploiter l’aspect spirituel de ce peuple, aspect largement ignoré jusqu’ici, elle était, écrit-il, grâce à son « âme d’artiste », « en quelque sorte préadaptée à sympathiser avec l’essence des croyances qu’elle observait », tout en ayant « une certaine complaisance de son esprit pour un mysticisme orienté dans un sens ésotérique ». Néanmoins, Bertrand indique aussi que ses conclusions sont encore prématurées et nécessitent des compléments d’informations. Bertrand va devenir le dépositaire des œuvres de Jeanne et son mandataire officiel.

Sur le plan artistique, une quinzaine d’œuvres de Jeanne sont exposées du 6 au 17 mars 1937 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Parmi celles-ci, l’on trouve Silence, que Jeanne a offert à la reine et ses sculptures africaines (un buste, deux têtes, deux masques et quatre bas-reliefs) qu’elle a pu sauver d’un ensemble plus important. Le ministre des Colonies y acquiert la tête d’Odane, femme Mayogo, œuvre en plâtre patiné qui est déposée au Musée du Congo belge à Tervuren le 19 avril 1937 (n° A.419 ou A. 459) tandis qu’Enfant Mèdgé, sculpture en bronze est également versé dans ses collections par le ministère de l’Instruction Publique le 10 juin 1937. L’un de ses masques, Enfant Mayogo est déposé, quant à lui, au Musée Moderne de Bruxelles. En mai, le buste de Nito, Femme mayogo est accueilli à l’unanimité des voix du jury au Salon des Artistes Français avec mention spéciale, lui assurant ainsi une place de choix, avant d’entrer au Musée de la France d’Outre-mer. Par ailleurs, la Société des Artistes Coloniaux Français accepte que soient représentées à l’Exposition internationale de Vincennes de 1937 deux autres de ses créations, Odane et Gaduma. Malgré son succès en France, Jeanne est amèrement dépitée par la tentative du ministère belge des Colonies de décourager son retour au Congo sous prétexte que son travail fut maigre et qu’elle avait vécu dans des conditions incompatibles avec le « prestige » des Européens.

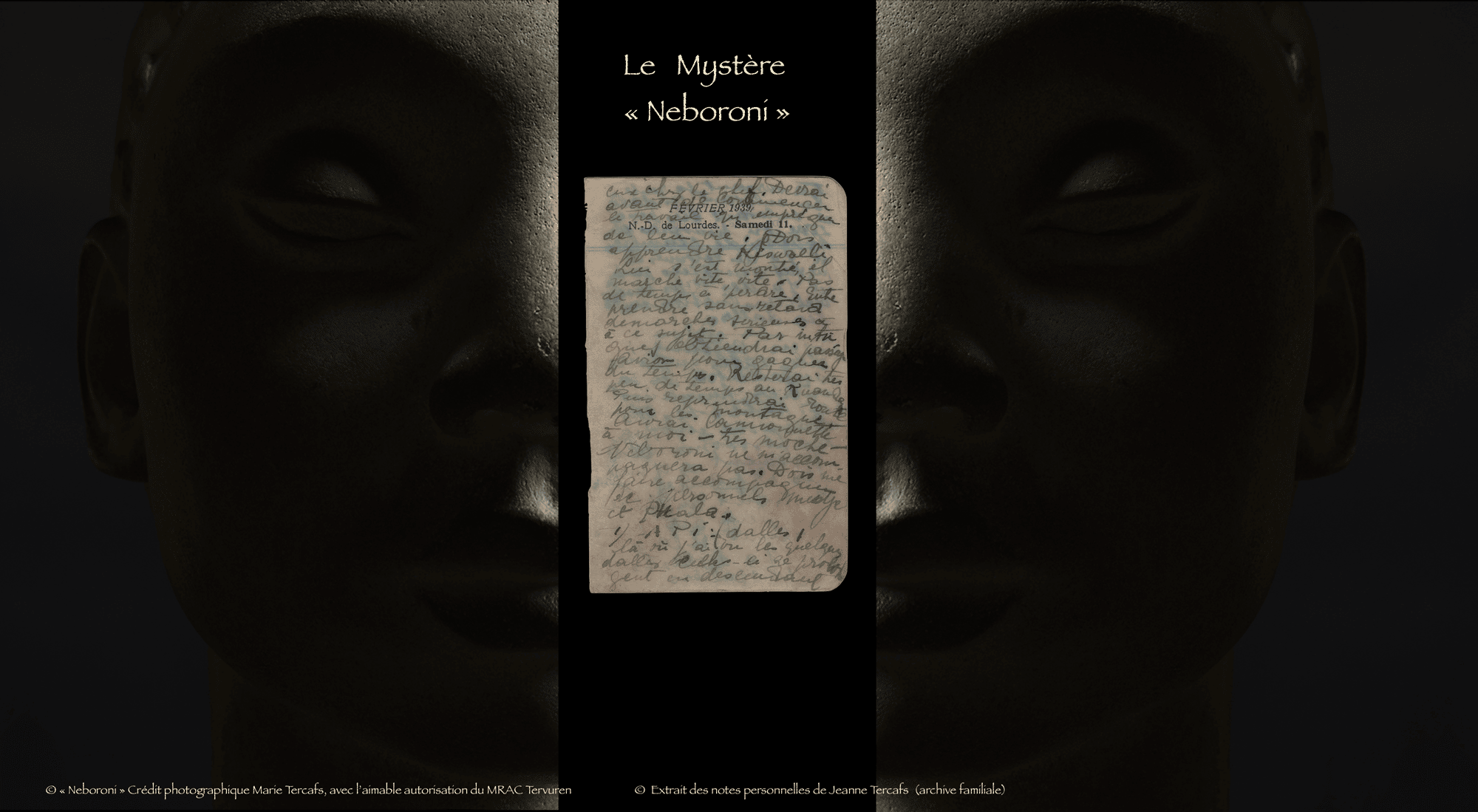

Jeanne repart pourtant en juillet 1937 au Congo sur sa propre initiative pour poursuivre ses recherches ethnologiques et poursuivre ses travaux artistiques. Puisque sa fierté a été touchée, elle déclare renoncer à tout subside, sauf d’une aide bienvenue pour emballer et expédier ses futures œuvres et d’un peu de courtoisie de la part des fonctionnaires à son égard. Elle souhaite surtout qu’on la laisse libre de s’installer et de travailler comme elle l’entend, « indépendance personnelle, éloignement des curieux, des résidents, des voyageurs », en accord avec les populations locales. En effet, pour l’exécution de son projet, « la liberté, le calme, le recueillement » lui sont indispensables. Ses frais de voyage et de séjour sont cependant défrayés par ses mécènes tandis que par l’entremise du Palais et grâce à l’intérêt que la reine lui porte, le comte de Grunne lui commande en son nom la reproduction en bronze de l’une de ses petites têtes (Gaduma, enfant Medje ?) dont Elisabeth avait admiré la photographie. Ce buste, acheté pour la somme de 6 000 francs permet de l’entretenir durant son voyage au Congo. Par ailleurs, le gouverneur général Pierre Ryckmans a donné instruction aux autorités d’accorder à Jeanne les meilleures conditions possibles pour son travail et ses enquêtes sur le terrain. Installée aux environs du village de Matari, dans un lieu où elle avait obtenu la jouissance d’un terrain de 50 ares, elle est cependant bien vite obligée d’abandonner son domicile à cause de l’hostilité des populations pour son approvisionnement tandis que l’administrateur du territoire l’empêche de faire appel au chef et à son peuple pour servir de modèles. Devenue malade, elle est transportée à la demande du médecin dans une autre habitation, très isolée mais plus près de Paulis et où, selon elle, des tentatives de provoquer une explosion et un incendie échouent tandis que plusieurs autres difficultés émaillent son quotidien, notamment la difficulté de trouver des emballages adéquats et la détérioration de l’une de ses œuvres lors de son ouverture à la douane congolaise, dont les frais de remise en état seront à son compte une fois de retour à Paris. L’un de ses modèles préférés, Neboroni, qui semble lui avoir été très proche et qui vit probablement avec elle, est considérée par l’administration comme une domestique qu’elle doit rémunérer. Malgré cette situation, elle double d’efforts pour poursuivre son travail linguistique en établissant des analogies entre les langues locales et la langue égyptienne. Parallèlement à ces recherches, elle crée plusieurs admirables nouvelles œuvres durant ce séjour : Mwaï petit prince yogo en habit de fête, Madendegele, enfant pygmée, ainsi qu’une tête de Neboroni et la même en pied, Jeune femme drapée et portant un vase sur la tête tandis qu’une très belle série de bas-reliefs illustrent cinq légendes et coutumes Mangbetu : Abuma, l’ancêtre de la foudre, le coq rouge Mubara, génie de la foudre, le léopard Sia et le faucon Dwa, symboles de la rapidité et de la voracité, le Souverain-maître et les gardiens du feu, la prêtresse du Linda, Pharao et son épouse favorite et, enfin, la mort d’une fille de chef P’hala.

Afin de préparer au mieux une nouvelle expédition qu’elle souhaite entreprendre avec des moyens moins rudimentaires pour vérifier les restes monumentaux qu’elle avait déjà remarqués lors de son premier voyage mais sans y attacher trop d’intérêt et pour confronter les informations recueillies avec de nouvelles à récolter ailleurs, Jeanne décide de retourner en Europe. Le 8 novembre 1938, elle arrive à Bruxelles. L’année 1939 est faste pour Jeanne. Au début de l’année, Alexis Bertrand, présente une nouvelle communication à l’Institut royal des Sciences coloniales sur base de ses dernière recherches ethnographiques et linguistiques, sous le titre « Rapprochements entre les langues de certaines populations du Nord-Est de la Colonie et la langue égyptienne antique et identité de quelques objets et symboles rituels ou magiques d’après les recherches de Mlle Tercafs ». De son côté, Jeanne prépare une nouvelle exposition de ses œuvres au Palais des Beaux-Arts entre le 18 février et le 1er mars 1939. Avant son vernissage, Jeanne épouse son mentor, Alexis Bertrand, de vingt-huit ans son aîné. Il s’agit d’un mariage blanc pour faire taire les rumeurs et constituer « un barrage qui arrêtera toutes les calomnies ». Jeanne avait en effet élu domicile à son adresse pour disposer d’une boîte aux lettres commode lors de ses séjours au Congo. Malgré cette union, Bertrand continue à la considérer comme sa fille d’élection et lui laisse toute liberté, y compris celle de porter son nom de jeune fille. Au Palais, elle sera désormais connue sous le nom « Madame Vieux Colonel ». Mi-juillet, son œuvre Mwaï, petit prince Yogo est montrée à la reine, une œuvre qui, indique Jeanne, « représente l’essence de mon moi intime » et qui est le plus sincère témoignage affectueux et de sa profonde admiration pour la souveraine. C’est aussi durant cette époque qu’elle rédige un petit ouvrage intitulé « Religions et légendes du Congo belge (Territoire des Mangbétous) : cinq bas-reliefs de Jane Tercafs » (Bruxelles, Editions de la Phalange, 1939) et qui illustre les bas-reliefs qu’elle a réalisé durant son voyage précédent. Elle note ainsi les récits des mythes vivants des populations Mangbetu et de celles qui lui sont apparentées (Medge, Yogo, Budu) ainsi que des populations pygmées disséminées parmi ces dernières et assimilées par elles. Après un voyage à Rome, Jeanne fait une communication le 14 juin au Musée de l’Homme et présente ses dernières œuvres lors de l’exposition des Artistes Français Coloniaux qui se tient au Grand Palais des Champs Elysées.

En octobre 1939, elle retourne une troisième fois au pays des Manbgetu pour compléter sa documentation et retourner vers Api pour enrichir ses observations archéologiques. Grâce à l’appui du ministre des Colonies Albert de Vleeschauwer, elle a recours à l’assistance de l’administration territoriale, notamment une voiture, et à quelques travailleurs qui feront avec elle la route vers Api. Elle est aussi accompagnée de son modèle Neboroni, qu’elle qualifie « d’une intelligence remarquable » et d’un homme medje qui l’aident dans les tâches domestiques. Elle a aussi emmené de Belgique une quantité importante de pâte à modeler, de plâtre et une caisse d’outils. Après trois semaines, elle quitte donc Matari pour le site archéologique du Bas-Uelé où elle relève, entre autres vestiges moins importants, des mégalithes restés ignorés et prend les mensurations des restes d’objets et de quelques gravures rupestres qu’elle a trouvés. Elle envoie au colonel Bertrand les comptes rendus successifs de ses observations et des photographies du site ; celui-ci en fera une nouvelle communication à l’Institut royal colonial belge en avril 1940. En janvier 1940, elle quitte Api pour rejoindre le Ruanda-Urundi voisin, qu’elle considère comme une « espèce d’oasis dont les Mangbetu se souviennent pour y avoir connu une longue période de tranquillité » avant d’être chassés lors de conflits et de s’établir dans leur territoire actuel.

Retour définitif en Europe

Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale met un terme à ce projet et Jeanne décide de retourner plus tôt que prévu dans sa patrie pour lui offrir son aide. Arrivée en mai 1940 à Kisenyi, à la frontière entre le Congo et le Ruanda, elle télégraphie à la reine la primeur de ses découvertes archéologiques tout en indiquant son souhait de retourner au plus vite en Belgique pour apporter de l’aide en tant qu’infirmière et ambulancière pour transporter des blessés de guerre, ayant fait ses preuves en 1918. Pour Jeanne, la famille royale est synonyme de base morale et spirituelle et la reine constitue une « cuirasse » qui l’aide à lutter contre son dénuement profond et un état de santé physique et émotionnel au plus bas. Elle quitte le Ruanda le 24 mai, traverse le Congo jusqu’à Léopoldville et embarque à Boma sur un paquebot portugais le 26 juin. Beaucoup de ses œuvres sont restées au Congo ou ont été détruites en cours de route. Débarquée à Lisbonne le 14 juillet, elle y rencontre plusieurs fois la légation allemande qui tarde à lui donner son visa et à garantir la protection de ses précieux documents ethnographiques, ce qui la décide à jouer sa chance en tentant de passer une frontière qui se refermait de plus en plus. Arrivée à Hendaye, elle doit remettre ses clichés à la douane allemande. Tandis que Jeanne arrive à Bruxelles le 25 août, ses documents lui parviennent intacts quelques jours plus tard par l’intermédiaire du conseiller de légation allemand qui avait mis Berlin au courant de ses travaux, tout en lui proposant d’accepter l’invitation de donner une communication auprès de savants africanistes à Berlin. Après la guerre, certains considèreront que les sentiments germanophiles affirmés de Jeanne étaient surtout poussés par le désir de trouver des débouchés pour son art et ses projets de publications ethnographiques. En effet, la perspective d’y voir reconnaître ses travaux lui semble inespérée puisqu’elle a le sentiment que les scientifiques belges se méfient d’elle. Pourtant, avant de prendre une décision, elle écrit par précaution au Palais pour entendre la voix de la Reine à ce sujet, « avant d’entendre la voix de sa conscience ». Le Palais ne lui présente pas d’objection puisqu’il s’agit de questions purement scientifiques, indique de Grunne. Peu de temps après, Jeanne pose aussi sa candidature pour participer à une exposition que le Musée des Beaux-Arts d’Anvers organise à Düsseldorf pour y promouvoir l’art flamand. La statue proposée est l’admirable statuette du Prince yogo que Jeanne avait offerte à la reine. Consciente que cette demande est particulièrement délicate pour la reine, elle renonce finalement à l’exposer.

Pendant le conflit, elle vit chez son mari à Bruxelles, au 30 avenue de la Floride mais s’y sent à l’étroit et est démoralisée par l’inaction et l’atmosphère régnante et « dangereusement malsaine ». En octobre 1940, elle envoie à la reine deux projets intimes sur les « Purs » et les « Jeunes » qui révèlent une tendance de plus en plus exacerbée vers une spiritualité « mystique ». Dans celui consacré aux « Jeunes », elle expose ses vues réactionnaires sur les difficultés des jeunes artistes à se faire connaître et de leur manque de moyens pour exercer leurs arts, choses qu’elle a personnellement vécues tout au long de sa carrière. Comme elle-même le fut, ils sont, eux aussi, « tragiquement isolés ». Pour répondre à ce problème, elle propose la création de villages d’artistes basés sur le modèle de Montparnasse (une libre académie avec des cours à prix dérisoires, une salle d’exposition genre «Salon des Indépendants », des ateliers, de petits pavillons communautaires de vie) afin d’y nourrir les espoirs du pays et y faire naître une élite spirituelle qui sauverait l’humanité matérialiste et décadente qui a mené à ce conflit mondial et la ramènerait aux anciennes vérités qui avaient été transmises depuis des générations. Pour Jeanne, l’artiste a une vocation spirituelle qui doit trouver dans l’isolement quasi monastique et le lien avec la nature, la force lui permettant de « servir son but primitif et éternel qui est dieu, l’Unique Harmonie ». En mars 1941, Jeanne remet encore à la reine des documents et des photos relatives aux découvertes archéologiques qu’elle a faites à Api en 1939 tandis qu’Alexis Bertrand publie encore un petit article à ce sujet « À propos du même dallage cyclopéen d’Api et des mégalithes de la région » dans le Bulletin de l’Institut royal colonial belge (1940).

Jeanne se plaint aussi de l’impossibilité de trouver un atelier de sculpture à Bruxelles. Elle indique à de Grunne qu’elle se voit obligée de demander aux autorités allemandes la possibilité de vivre à Paris. D’autre part, elle s’est mise en contact avec des savants de Munich afin de faire paraître ses notes ethnographiques et linguistiques en Allemagne car « c’est le seul moyen de sauver la mission à laquelle je me suis consacrée ». En effet, Jeanne et Bertrand rencontrent à Paris le capitaine de frégate Peucer, l’un des dirigeants du Groupe Colonial Allemand que Bertrand voyait dans l’intimité, afin de soumettre le manuscrit de Jeanne à un certain Blome pour considérer la possibilité de le publier. Dans son rapport, celui-ci indique la « réelle valeur scientifique » du considérable matériel récolté mais qui devrait toutefois être largement remanié par une main extérieure. Elle se trouve donc à Paris à la mi-avril 1942 où elle a accès à son atelier situé au 56 de la rue Mathurin Régnier tout en habitant au 8 de la rue François Guibert. Durant cette période, elle termine plusieurs de ses dernières œuvres, Mélancolie (1941) où elle met toute son âme en songeant qu’elle fait honneur à la reine et le portrait d’un Jeune homme (1942), puis, se sentant en pleine période créatrice, elle crée encore deux œuvres : Dionysos (1943) qu’elle avait commencé avant son départ pour l’Afrique et une Vénus ou Déesse aux serpents (1943). Elle a aussi pour objectif de commencer une Aurore qui sera « un jeune homme d’une grande beauté ».

Jeanne se fait pourtant de plus en plus « solitaire pour ne pas se souiller au contact extérieur ». Son ambition est d’exposer l’ensemble de ses œuvres européennes et africaines au Palais des Beaux-Arts et dans les Salons français. Elle souhaite toujours publier ses notes linguistiques africaines, conclusion de son importante et vaste documentation, mais préfère pour le moment se concentrer sur son œuvre artistique, tandis que la préparation du livre se fera lentement. Est-elle découragée par l’évaluation de son manuscrit ? Sent-elle déjà sa fin toute proche ? Elle revient en Belgique pour s’installer en 1943 dans une petite fermette située dans le village de Leefdael, à proximité du Musée du Congo belge à Tervuren où elle veut aménager un atelier où elle pourra travailler loin du monde et en relation étroite avec la nature, dans une atmosphère propice à la méditation artistique et spirituelle. Dans ce qui est sa dernière lettre à de Grunne, que l’on peut considérer comme une lettre testament, elle écrit : « Vous voyez que ne veux pas rompre avec les humains mais j’ai soif de solitude, de pureté. J’ai hâte de fuir le matérialisme des foules et des visages fardés, du faux spiritualisme. Cette atmosphère m’étouffe et meurtrit mon âme avide d’ascension ». Son état de santé se détériore rapidement, bien qu’elle semble ignorer le mal qui la ronge. Son époux alerte sa famille à Liège et son amie Aïcha, tout en leur demandant prudence et discrétion dans leurs conversation et correspondances avec elle. Elle décède à la clinique Saint-Etienne à Bruxelles le 30 juillet 1944, à peine âgée de quarante-six ans. Elle est enterrée au cimetière d’Evere, dans l’agglomération bruxelloise, avant que sa dépouille ne soit transférée en 1954 à Liège où résident encore d’autres membres de sa famille.

Jeanne a mené une existence intense. À force de persévérance et de volonté farouche de liberté et de pureté, elle s’est fait reconnaître en tant que femme artiste d’exception, malgré bien des oppositions de son vivant que son tempérament exacerbé expliquait en partie. Mais, surtout, elle fut touchée par la grâce et révéla tout son talent auprès des populations de l’Uele qu’elle aimait tant. En 1946 et 1947, une grande partie de ses œuvres « africaines » fut léguée et vendue au Musée du Congo belge par son époux Alexis Bertrand et sa famille ; quelques autres documents d’archives et de photographies furent offerts en 1984 à cette institution, devenue Musée royal de l’Afrique centrale (ou AfricaMuseum) par l’une des jeunes sœurs de Jeanne, épouse Crousse.

Par Patricia Van Schuylenbergh, docteure en Histoire, Musée Royal de l’Afrique Centrale.

Bibliographie

Sources inédites

- Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC-AfricaMuseum) :

Fonds Jeanne Tercafs (HA.JWB.169.160)

Dossier ethnographique n° 1049 - Archives Africaines (Archives de l’Etat, Bruxelles) :

Fonds Commission pour la protection des arts et métiers indigènes (COPAMI), n° 4790

Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft, ‘Service Belgique’ de l’Office de Politique coloniale du NSDAP, dossiers 3061 et 3062. - Archives du Palais royal (Archives de l’Etat, Bruxelles) :

Fonds Secrétariat de la Reine Elisabeth : Archives privées, T. 52 - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles) :

Dossier Jeanne Tercafs - Musée des Années Trente (Boulogne-Billancourt) :

Dossier Jeanne Tercafs

Sources publiées

- Tercafs, Jeanne, Cinq bas-reliefs de Jane Tercafs. Religions et légendes du Congo belge (territoire des Manbbétous), Bruxelles, Editions de la Phalange, 1939.

- Bertrand, Alexis, « Préface », dans Bulletin des séances de l’Institut Royal Colonial Belge, VIII-1, 1937, pp. 37-44.

- Bertrand, Alexis, « Présentation d’une note de Melle J. Tercafs intitulée « Quelques aspects des croyances et des légendes des populations du territoire des Mangbetu », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge, VIII-2, 1937, pp. 449-466.

- Bertrand, Alexis, « Rapprochements entre les langues de certaines populations du Nord-Est de la Colonie et la langue égyptienne antique et identité de quelques objets et symboles rituels ou magiques, d’après les recherches de Mlle J. Tercafs », dans Bulletin des séances de l’Institut Royal Colonial Belge, X-1, 1939, pp. 62 – 83.

- Bertrand, Alexis, « A propos du même dallage cyclopéen d’Api et des mégalithes de la région », dans Bulletin des séances de l’Institut Royal Colonial Belge, XI-2, 1940, pp. 342 – 348.

- Derys, Gaston, « Jeanne Tercafs », dans ? (Paris, 1931)

- Périer, Gaston-Denys, « Interview de Melle J. Tercafs », dans ( ?)

Travaux scientifiques

- Arnoldi, Mary-Jo, « Art colonial: les sculpteurs belges au Congo (1911-1960) », dans Guisset, Jacqueline, Le Congo et l’art belge 1880-1960, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2003, pp. 234-235.

- Cornelis, Sabine, « Jeanne Tercafs », dans L’Orientalisme et l’Africanisme dans l’Art Belge, 19e & 20e siècles, Catalogue d’exposition Galerie CGER 14 septembre-11 novembre 1984, pp. 162-163.

- Cornelis, Sabine, « L’œil du sculpteur : Jane Tercafs dans l’Uele (1935-1940) », dans Congo-Meuse, L’œil de l’Autre, CELIBECO-AML, 1998-1999, pp. 165-184.

- Garnier, Jean, Le sculpteur Jeanne Tercafs, Bruxelles, Editions de la Phalange, 1938, 24 pages + Illustrations.

- Halen, Pierre, « Les douze travaux du Congophile : Gaston-Denys Périer et la promotion de l’africanisme en Belgique », dans Textyles, 17-18, 2000, pp. 139-150.

- Jewsiewicki, Bogumil, “Peintures de cases, imagiers et savants populaires du Congo, 1900-1960. Un essai d’histoire de l’esthétique indigène », dans Cahiers d’Etudes Africaines, 123, 31-3, 1991, pp. 307-326.

- Lobbes, Tessa, “De artistieke reisbeurs in dienst van de Belgische Koloniale Propaganda. Het ministerie van Koloniën en de koloniale kunstenaars tijdens het interbellum”, dans Revue belge d’Histoire contemporaine, 21, 2009, p; 135-171.

- Van Boxstael, Griet, Jeanne Tercafs of de vlucht van het cliché: kunstenares in Congo tijdens het interbellum, KULeuven, mémoire de licence, 2004, 118 pages (inédit).

- Van Schuylenbergh, Patricia, « Découverte et vie des arts plastiques du bassin du Congo dans la Belgique des années 1920-1930 », dans Van Schuylenbergh, Patricia et Morimont, Françoise, Rencontres artistiques Belgique-Congo (1920-1950). Louvain-la-Neuve, Centre d’Histoire de l’Afrique, 1995.

- Van Schuylenbergh, Patricia « Congo-caméra. Relations d’une étrange proximité », dans De Rycke, Jean-Pierre, L’Afrique rêvée. Images d’un continent à l’« Age d’or » de la colonisation, 1920-1940, Bruxelles, Racine, 2010, pp. 29-34.

- Vanthemsche, Guy, « Tercaefs (Joanna Margertha) (dit Jeanne Tercafs) », dans Dictionnaire biographique des Belges d’Outre-Mer, Académie royales des Sciences, 2020

- Vanthemsche, Guy, « Bertrand (Alexis Félicien) », dans Dictionnaire biographique des Belges d’Outre-Mer, Académie royales des Sciences, 2019

- Vanthemsche, Guy, « Une figure singulière et méconnue du monde colonial belge : le colonel Alexis Bertrand (1870-1946) et son action « réformiste » dans l’entre-deux-guerres », dans Mabiala Mantuba-Ngoma, Pamphile et Zana Etambala, Mathieu, La société congolaise face à la modernité (1700-2010), Tervuren-Paris, Musée royal de l’Afrique centrale-L’Harmattan, pp. 97-123.